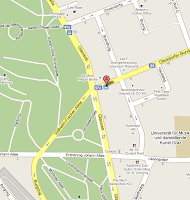

(76) Als nun zufällig wieder der erwähnte Riemenmeister Schreiber im Schloss Arbeit hatte, redete er uns nochmals zu, das vormals Kirbisch, nun Gruber'sche ebenerdige, gut ausgebaute und mit Ziegeln gedeckte Binderhaus samt Gewerbe und vier Joch Grundstücken zu kaufen, und zwar in Mureck.

Wir sind dann richtig hingefahren und wurden mit Gruber vorläufig mit 1180 Gulden einig, ohne jedoch eine Anzahlung zu geben. Da gab es wieder Leute, die die Realität recht verdächtigten und uns vom Kaufe abhielten. Ich fuhr sogar nach Graz um die Meinung meiner Eltern. Besprach mich auch mit dem in dem obigen Hause gebürtigen Sensenwirt Kirwisch an der Wiener Strasse. Überall erhielt ich aber den Rat, das Binderhandwerk in Mureck nicht zu kaufen, da darauf noch jeder Besitzer zu Grunde gegangen wäre.

Wir sind dann richtig hingefahren und wurden mit Gruber vorläufig mit 1180 Gulden einig, ohne jedoch eine Anzahlung zu geben. Da gab es wieder Leute, die die Realität recht verdächtigten und uns vom Kaufe abhielten. Ich fuhr sogar nach Graz um die Meinung meiner Eltern. Besprach mich auch mit dem in dem obigen Hause gebürtigen Sensenwirt Kirwisch an der Wiener Strasse. Überall erhielt ich aber den Rat, das Binderhandwerk in Mureck nicht zu kaufen, da darauf noch jeder Besitzer zu Grunde gegangen wäre. Nun plagte mich wie immer der ewige Zweifel, was ich tun sollte. Herr Schreiber tröstete mich und hatte mir zum Kauf geraten. Als wir nun nach einigen Tagen mit dem festen Vorsatz nach Mureck kamen, den Kauf abzuschliessen, sagte der uns begegnende Riemenmeister, dass wir schon zu spät kämen, indem Gruber soeben mit Heinrich Götze, einem Preussen, welcher neun Jahre als Bindergeselle in Rackersburg arbeitete, wegen Kaufabschluss am Rathaus sei. Da kam uns wirklich ein Herzweh und die Reue, dass wir uns vorher so abreden liessen und nicht rechtzeitig zum festen Entschluss gekommen sind. Nachträglich sagte Gruber, wenn er von unserer Anwesenheit gewusst hätte, so wäre er noch von der Amtskanzlei fort und hätte lieber mit uns den Kauf abgeschlosssen, statt – wie er sich ausdrückte – mit dem protestantischen Dickschädl, obwohl dieser die Realität um 1260 Gulden hatte, somit um 80 Gulden mehr als wir verhandelten. Nun, was war geschehen?

Da zufällig am Ende der Gasse die Eheleute Kruschitz ihr stark gemauertes, jedoch mit Stroh gedecktes, vormals Wirtshaus samt Garten mit 2 Joch Grundstücken zu verkaufen hatten, so übernahmen wir diese Realität um 750 Gulden. Wir hatten den Plan, das Binderhaus in Graz zu verkaufen und den Hauskaufschilling zu tilgen.

Am letzten April 1833 hatten wir die Taverne an den neuen Pächter Egel, Bruder des Abstaller Bäckers übergeben. Nach Abschiednahme im Schloss sind wir nach Mureck gezogen.

Ich habe noch einiges über unseren vormaligen Aufenthalt in Graz zu berichten: (77) Der erwähnte Hollenstein hatte eine reiche Grudbesitzerstochter von Waltendorf geheiratet. Ich und Hollenstein waren bei dem 1831 wieder neu errichteten, uniformierten Bürgerkorps. Als von Graz alles Militär an die Grenze gegen Ungarn wegen der dort herrschenden Cholera dirigiert wurde, mussten alle Bürger in Graz die Wachen übernehmen.

Da ich mit Hollenstein einst Tag und Nacht die Wache im Strafhaus hatte, kamen die Frauen Hollenstein und die meinige gegen Mitternacht mit Kaffee, um uns zu laben.

Nach dem Tode dieses Hollenstein heiratete die Wittwe den Bäckermeister und Ziegeleibesitzer Portugal in Premstätten, aus dessen Ehe der im Jahre 1885 zum Bürgermeister von Graz ernannte Dr. Portugal entstand.

In Freudenau wurden wir auch mit dem Gefällen-Respizienten Lueff bekannt, der nachher bei der Verzehrsteuer-Pachtung in Graz Kassier war, in Gasselsdorf bei Dobelbad einen Bauerngrund besass, und einer unserer besten Freunde war in Graz.

Von Mureck ging ich nach Graz und fand glücklicherweise in der Person der Bäkerswittwe Stigler eine reale Käuferin meiner realen Fassbindergerechtssame für ihren Sohn Jakob, welcher dann das Gewerbe in der Zinsendorfstrasse ausübte.

Herr Schreiber in Mureck hatte es mit uns wirklich gut gemeint. Herr Grundbuchführer Benedicter gab uns den Rat, unser Haus beim Verwalter und Distriktskommissär securieren zu lassen, und das Gesuch um Wirtshaus-Kommission bereit zu halten. Als Herr Verwalter Gatti in Brunnsee fragte, was wir mit dem Hause machen wollten, übergab ich ihm das Gesuch, dessen Bewilligung er freundlich zusagte. Ich nahm wieder bei dem von der Taverne her bekannten Semlitschmüller den Wein, denn mit diesem Herrn war ich sehr gut dran.

Ich durfte nur Post schicken durch den von Mureck in das Stainztal mit Brot und Semmeln hausierenden Knecht des Bäckers, Kröll. Ich bekam unverzüglich die gewünschten Sorten: Pölleschberger, Fröhlichsberger und Radenberger. Und wenn in Mureck Jahrmarkt war, kam der Müller um die Bezahlung, welche stets ohne Anstand und zum beiderseitigen Einverständnis vor sich ging.

Aber im September 1833 verursachte die Mur eine grosse Überschwemmung. Nur ein kleiner Platz vor dem Rathaus blieb trocken. Kein Haus, Stall oder Keller blieben vom Wasser verschont. (78) In unserer Küche reichte dasselbe fast zur Höhe des Herdes. In die höher gelegene Tenne postierte ich die Kuh und die Schweine. Das zufällig mit einem verstauchten Fuss behaftete Pferd musste ich im Stall stehen lassen. Hinter dem Haus wogten die grössten Ströme, als ob die sonst eine viertel Stunde entfernte Mur sich ein neues Bett graben wollte. In den kleinen Zimmern hatte ich die Fussböden durch Querbalken und Bolzen gegen Aufreissen früh genug gesichert, aber im grossen Gastzimmer kam ich mit der Vorkehrung zu spät, der Fussboden wurde vom Wasser ganz aufgerissen, so dass ich denselben grösstenteils neu herstellen musste. Als nach einigen Tagen das Wasser ablief, war der überstauchte Fuss unseres Pferdes ganz gesund.

Der Markt Mureck liegt sehr niedrig und hatte beim hohen Wasserstande der Mur sehr viel zu leiden. Die ebenerdigen Wohnung können von einer Überschwemmung bis zur anderen selten vollständig austrocknen, daher dort viele Krankheiten herrschen.

Finken, Amseln, Lerchen und wie die Vögel alle heissen, sangen lustig und freuten sich des Frühlingswetters.

.